プレスリリース

月食観望会「難波宮で月食を見よう」を開催します -大阪市立科学館と大阪文化財研究所共催-

平成22年6月26日(土)の日没から夜半にかけて、月食が見られます。大阪市立科学館では、大阪文化財研究所と共催で、この月食の観望会を実施します。

今回は観察しやすい日時に起こる月食であり、多くの方にご覧いただけるよう、観望会は定員を設けず、申し込み不要、無料で開催します。

観望会は、今回の月食が見られる南東方向の見晴らしがよく大勢の方が集まることのできる、難波宮史跡公園としました。ここは、平城京遷都の前と後に都がおかれ「大化の改新」の舞台にもなった場所です

月食の観察に先立ち、史跡を管理する大阪文化財研究所の学芸員の解説もあり、宇宙と歴史のロマンを同時に楽しんでいただきます。

月食観望会「難波宮で月食を見よう」実施要項

| 日時: | 平成22年6月26日 土曜日 午後7時~午後9時 |

|---|---|

| 場所: | 難波宮史跡公園・北西角付近 (大阪市中央区法円坂1丁目)

会場地図 |

| 交通: | 地下鉄「谷町4丁目」10号出口東へ約100m 駐車場はありませんので、公共の交通機関をご利用ください。 |

| 主催: | 大阪市立科学館,大阪文化財研究所 |

| 予定: |

午後7時オリエンテーション・難波宮史跡説明 午後7時30分観望開始予定 午後8時38分月が最も大きく欠ける 午後9時観望会終了 |

| 参加方法: | 自由参加・参加費無料・定員なし。当日直接会場にお越しください。 ※小学6年生以下の方は、必ず保護者同伴でお越しください。 |

| 備考: | 雨天・荒天時は中止します。順延などはありません。 中止のお知らせは科学館ホームページ・携帯サイト(http://www.sci-museum.jp/)にて掲載します。 野外での行事ですので、虫さされなどへの備えをおすすめします。 |

| 問い合せ: | 大阪市立科学館 電話:06-6444-5656(午後5時30分まで) 080-3103-4988(午後5時30分以降) 当日のみ ファックス:06-6444-5657 ホームページ:http://www.sci-museum.jp/ 担当:渡部(わたなべ) |

過去の科学館での観望会の様子

観察しやすい今回の月食

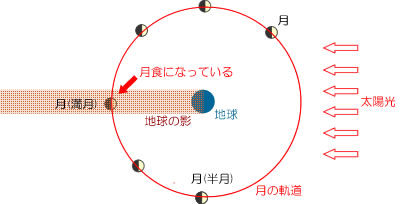

月食は、満月が地球の影に入り、欠けて見える現象です。太陽-地球-月が一直線になる時に起こ りますが、満月ごとには起こりません。しかし、非常に珍しいという現象ではなく、平均すると地球上どこでも1年あたり1回以上見ることができます。大阪では、前回は今年の元日未明に見られ、次回は今年12月21日(火)の夕方に見られます

ただ今回の月食は、土曜日の午後7時過ぎから午後10時という、多くの方が観察しやすい時間に起こるのが特徴です。土曜の夕方に起こるという条件では、平成27年4月4日までありません。

月食の観察

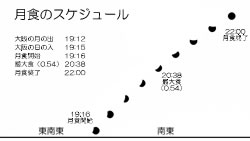

月食のスケジュール

月食の観察に特別な道具はいりません。今回の月食は、右図の通り、東南東の地平線近く、月が出る直後からはじまりますので、南東の方向が開けた場所を探すのがポイントです。大阪都心でも、ビルの間から月が見える場所を探していただくと、観察することができます。

「満月なのに欠けている月」をちらっと見るのでもいいですが、できれば月食の間に何度か観察して、変化を見るのがいいでしょう。双眼鏡や望遠鏡で拡大し て見ると、さらに変化がよりよくわかります。また、ビデオカメラやデジタルカメラでも、機種によっては撮影できる場合があります。

(資料)難波宮史跡公園について

難波宮史跡公園は、7~8世紀の白鳳・奈良時代に大阪におかれた都「難波宮(なにわのみや)」を保存公開する目的で整備した公園です。

難波宮は、645年から始まる政治改革「大化の改新」において、利便性がよい大阪に遷都をしたもので、686年の火災で焼失するまで、都でした(前期難波 宮)。また、710年の平城京遷都後の726年に再度、都として整備され、784年の長岡京遷都まで、平城京と複都を形成していました(後期難波宮)。

いずれも、非常に大規模な都でありますが、20世紀になるまでその所在がはっ きりせず「幻の都」とされていました。ところが1953年に遺構の一部が発見されたのをきっかけに、1954年から調査が開始されました。調査を指揮した 大阪市立大学元教授の山根徳太郎の指導のもと、1960年から1961年にかけて主要な建物跡が発見され、難波宮が史料通りの規模だったことが確認されま した。

その後、関係者の熱心な調査と運動により、国から重要な史跡と指定され、大阪市の中央部に史跡公園として整備されて現在に至ります。そして、現在でも周辺で発掘調査が続けられています。

公園内には、いくつかの建物や構造物が再現され、小さな展示施設もあります。月食当日は、暮れなずむ時間に、この史跡公園について、発掘調査を行っている大阪文化財研究所の学芸員が紹介をいたします。

大阪文化財研究所

〒540-0006 大阪市中央区法円坂1-1-35 アネックスパル法円坂6F

電話:06-6943-6833

FAX:06-6920-2272

HP:http://www.occpa.or.jp/

担当:松本

(資料)月食について

月食は、満月が地球の影に入り欠けて見える現象です。満月は地球から見て月と太陽が反対の方向にある時のことで、地球の影も太陽と反対方向にのびていますので、月食は満月の時にしか起こりません。

<

しかし実際には、満月でも月食にならないことがほとんどです。それは、月の軌道面が太陽の方向から約5度までの範囲で傾くためです。このため、下の模式 図の通り、満月でも月食にならないことがあるのです。また、地球の影を月がかすめる場合は、今回の月食のように部分月食になります。

月食の際は、1時間程度で月がみるみる欠けていきます。満月から半月まで一週間かかる通常の満ち欠けと大きくちがいます。また通常の月の満ち欠けでは、 半月は欠けたところがまっすぐになりますが、月食ではおせんべいをかじったように丸く欠けます。この丸みは地球の影の形であり、地球が丸いことの証拠でも あります。

月食のかけ方

この変化が30分間程度で起こる

通常の月の満ち欠け

この変化に3日間程度かかる

(資料)今後の月食の予報

| 日付 | 曜 | 時間帯 | 食の 始まり |

皆既の 始まり |

食の最大 (食分) |

皆既の 終わり |

食の 終わり |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2010年 6月26日 |

土 | 夕方 | 19時16分 | —– | 20時38分 (0.54) |

—– | 22時00分 |

| 2010年 12月21日 |

火 | 夕方 | 月出前 | 月出前 | 17時17分 (1.26) |

17時54分 | 19時02分 |

| 2011年 6月16日 |

木 | 明け方 | 3時22分 | 4時22分 | 月入後 | 月入後 | 月入後 |

| 2011年 12月10日 |

土 | 深夜 | 21時45分 | 23時05分 | 23時31分 (1.11) |

23時57分 | 25時18分 |

| 2012年 6月 4日 |

月 | 夕方 | 月出前 | —– | 20時03分 (0.38) |

—– | 21時07分 |

| 2013年 4月26日 |

金 | 明け方 | 4時51分 | —– | 5時07分 (0.02) |

—– | 月入後 |

| 2014年 4月15日 |

火 | 夕方 | 月出前 | 月出前 | 月出前 | 月出前 | 18時33分 |

| 2014年 10月 8日 |

水 | 夕方 | 18時14分 | 19時24分 | 19時54分 (1.17) |

20時24分 | 21時34分 |

| 2015年 4月 4日 |

土 | 夕方 | 19時15分 | 20時54分 | 21時00分 (1.01) |

21時06分 | 22時45分 |

日食は観察する場所によって始まる時刻・終わる時刻・食分が異なりますが、月食は月が見えればどこで見ても同時に始まり同時に終わります。これは、月食が月そのものの見え方の変化として起こるためです。ここでは日本標準時で表記しています。

表記について

| 食の始まり | 月食が始まる時刻。 |

|---|---|

| 皆既の始まり | 月食が皆既(月が全て地球の影に隠される)状態になる時刻。 横線は、今回のように皆既にならない場合。 |

| 食の最大 | 最も月が欠ける時刻。括弧内は食が最大の時の食分。 |

| 皆既の終わり | 月食の皆既状態が終わる時刻。 |

| 食の終わり | 月食が終わる時刻。 |

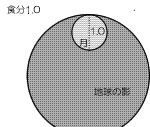

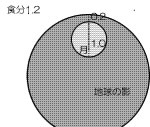

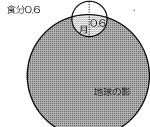

| 食分 | 食分(しょくぶん)は、月食による月のかけ具合を表したもの。 図のように、月の直径を単位にして、地球の影のフチからどこまで月が入り込んだかを数値で表わす。食分が1.0以上は皆既状態、今回の月食は食分が最大0.54です。 |

(資料)古代から注目されてきた月食・江戸時代の大阪での月食観測

図.江戸時代の暦の月食記載(下は上の部分拡大)

安永4年(1775年)の公式の暦で、この年の1月16日に月食が起こっていて、暦にも予報が記載されています。「月そく」というのが月食のことです。「七分」とあるのは食分で、最大0.7の予報でした。

この時の月食は、大阪の麻田剛立が本町3丁目の先事館で観測をしています。

満月の夜に、月が欠けてしまうという月食は、特異な現象として古くから人々の関心を惹いてきただけでなく、暦を作るという実用面でも注目されてきました。

かつて、日本をはじめとした東アジアでは、月の満ち欠けによって日付を決める暦を使っていました。季節は太陽の動きで決めるので太陰太陽暦といわれます。 この太陰太陽暦を作るためには、月や太陽が天上でどのように動くかを精密に調べる必要があります。その際、満月であることを正確に示す月食がいつ起こるか は重要なチェックポイントで、天文学者たちは予報したり観測をしたりしていました。もちろん、そして、毎年発行される暦にも、日食や月食が起こる予測デー タが掲載されていたため、多くの人々の関心を集めていました。

しかし、月食が起こる時刻や、月がどの程度欠けるかを正確に予報するのは難しい事だったため、長年研究が続けられました。先ごろ本屋大賞を受賞した歴史小 説「天地明察(冲方丁著)」では、江戸の天文学者渋川春海が、月食や日食の予報に挑む様子が活写されています。

また大阪でも、今から約200年あまり前に、アマチュア天文家だった麻田剛立(あさだごうりゅう)が開いた天文塾「先事館(せんじかん)」の塾生たち が、西洋から取り入れた当時最先端天文学に基づき、月食の観測を行なっています。先事館の塾生は、江戸幕府お抱えの天文学者に勝る知識と技術を駆使してい たため、のちに幕府から暦作成を任されて活躍をしました。