スタッフだより

第97回 「鉱物の結晶構造」

2016年2月4日

展示場3階の「鉱物いろいろ」コーナーが新しくなりました。

今回は、その「鉱物」について、担当の飯山学芸員に話を聞きました。

結晶の「形」に注目

自然に「形」ができるこの写真をご覧いただきましょう。

立方体型をした金色の物体が岩に埋め込まれているように見えます。この金色の物体は、黄鉄鉱(おうてっこう)の結晶なのですが、この形は、人間が削って作ったものではなくて、黄鉄鉱が自然にこの形になったものなのです。こんなキッカリとした形が自然にできるなんて、不思議だと思いませんか?

その秘密は原子

こんな風に、自然に決まった形になることが「結晶」の特徴の一つです。結晶とは、原子や分子やイオンなどが、規則正しい並び方に並んでいる固体のことです。ですが、原子や分子やイオンなんて、目に見えません。本当にそうなのかな?という疑問が湧くのも当然かもしれません。

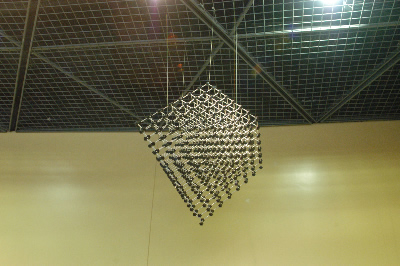

この写真は、科学館展示場の3階に吊ってあるダイヤモンドの結晶模型です。

ダイヤモンドの内部では、炭素の原子がこの模型のような配列で規則正しく並んでいると考えられています。この結晶模型をいろいろな方向から眺めてみると、方向によって、きれいに原子が並んで見える方向と、そうでもない方向があることに気が付くと思います。原子がきれいに並んで見える面が、ダイヤモンドの結晶の形の面の形になるのです。黄鉄鉱の場合は、鉄のイオンと硫黄のイオンの並び方が、立方体型の結晶の形の原因になっています。

結晶のいろいろな形

その他にも、水晶は、6角柱と6角錐がくっついた独特の形に結晶します。ガーネットの仲間は、ひし形が12枚集まった、菱型12面体(斜方12面体とも言います)に結晶します。結晶の形は、その物質の原子や分子・イオンの並び方に原因がありますので、物質ごとに決まった結晶の形があります。

ところが、さらに不思議なことに、黄鉄鉱は、イオンの並び方は皆同じなのですが、結晶ができる時の温度や圧力の環境によって、結晶の見た目の形が立方体型であったり、8面体型であったり、5角形が12枚集まった形(5角12面体型)であったり、と、いろいろな形に結晶します。

実際に見てみよう

展示場3階の「鉱物いろいろ」では、さまざまな鉱物(岩石を構成する要素)の結晶を展示しています。まずは、いろいろな結晶を眺めてみてください。立方体型に結晶するのは黄鉄鉱だけではありません。針のように結晶するものや、平べったい板に結晶するもの、6角柱に結晶するものなどもあります。水晶の形は、水晶の仲間に特有の形です。水晶の仲間であれば、色の違う水晶も同じ形に結晶することが分かるでしょう。

いろいろな結晶の形を眺めて、その形が自然にできる不思議を考えてみてください。原子や分子・イオンといったものが、教科書の中にしかないものではなくて、現実の世界にちゃんとあるものなのだ、ということに気づくことができるかも知れません。

最後にひとこと

飯山青海学芸員

「鉱物いろいろ」の展示コーナーは、昨年12月に、新しい展示ケースに更新いたしました。新しいケースになって、より一層鉱物の結晶が見やすくなったと思います。ぜひじっくり眺めてみてください。

スタッフだより

- 第150回 ノーベル賞受賞100年記念「アインシュタイン展」

- 第149回 全天周映像作品「ブラックホールを見た日~人類100年の挑戦~」

- 第148回 プラネタリウム「天王星発見240年」

- 第147回 南部陽一郎生誕100周年記念 企画展示「ほがらかに」―南部陽一郎の人生と研究―

- 第146回 プラネタリウム「冬の天の川」

- 第145回 プラネタリウム「HAYABUSA2 ~REBORN」

- 第144回 サイエンスショー「ふしぎな形」

- 第143回 プラネタリウム「火星ふたたび接近中!」

- 第142回 ミニ企画「積み木のルーツ~フレーベル『恩物』」展

- 第141回 プラネタリウム「夜空の宝石箱『すばる』」

- 第140回 いろいろな楽器のグループ分け

- 第139回 サイエンスショー「電池がわかる」

- 第138回 プラネタリウム「星空歴史秘話」

- 第137回 プラネタリウム「木星と土星の世界」

- 第136回 「蜃気楼(しんきろう)」を見てみませんか?

- 第135回 プラネタリウム「宇宙ヒストリア~138億年、原子の旅~」

- 第134回 プラネタリウム。リニューアルの舞台裏

- 第133回 展示場のリニューアル

- 第132回 大阪市立科学館と大阪大学

- 第131回 展示場リニューアル準備 ~気象コーナー~

- 第130回「はやぶさ2」

- 第129回 スペシャルナイト「さよならインフィニウムL-OSAKA」

- 第128回「2018サイエンスサーカス・ツアー・ジャパン」

- 第127回「スーパー磁石で大実験」

- 第126回「科学デモンストレーター10周年」

- 第125回「火星大接近」

- 第124回 サイエンスショー「ふわふわ、きらきら!シャボン玉サイエンス」

- 第123回 プラネタリウム「眠れなくなる宇宙のはなし」

- 第122回 プラネタリウム「はるかなる大マゼラン雲」

- 第121回 サイエンスショー「虹でじっけん、光のせかい」

- 第120回 幼児のための企画展「にじのせかい」

- 第119回 プラネタリウム「ブラックホール合体!重力波」

- 第118回 企画展「大阪市立科学館資料で見るノーベル賞展」

- 第117回 サイエンスショー「マイナス200℃のふしぎ」

- 第116回 プラネタリウム「秋の夜長に月見れば」

- 第115回 「大人も子どもも、紫キャベツ!」

- 第114回 「空を眺めると…~夏の雲はモクモク雲~」

- 第113回 プラネタリウム「木星と土星を見よう」

- 第112回 プラネタリウム「見上げよう!未来の星空」

- 第111回 企画展「石は地球のワンダー~鉱物と化石に魅せられた2人のコレクション~」

- 第110回 プラネタリウム「見えない宇宙のミステリー~謎の光・X線をとらえろ~」

- 第109回 「星図の描き方」

- 第108回 サイエンスショー「静電気なんてこわくない!?」

- 第107回 プラネタリウム解説デビュー裏話

- 第106回 サイエンスショー「ふしぎな形にだまされるな!」

- 第105回 「化学と宮沢賢治」

- 第104回 プラネタリウム「星空オールナイト」

- 第103回 プラネタリウム「火星・土星・冥王星ツアー」

- 第102回 プラネタリウム「ファミリータイム」

- 第101回 この夏は「花火×化学」

- 第100回 プラネタリウム「銀河の世界」

- 第99回 プラネタリウム「星の誕生」

- 第98回 「スーパー磁石で大冒険」

- 第97回 「鉱物の結晶構造」

- 第96回 「だれでもできる!天体写真を写してみよう」

- 第95回 プラネタリウム「ロゼッタ、彗星を探査せよ」

- 第94回 サイエンスショー「フシギな偏光板」

- 第93回 企画展「光とあかり」

- 第92回プラネタリウム「ブラックホール」

- 第91回サイエンスショー「赤青緑の光サイエンス」

- 第90回国際光年協賛「花火の色とひかり展」

- 第89回プラネタリウム「天の川をさぐる」

- 第88回プラネタリウム「ボイジャー太陽系脱出」

- 第87回サイエンスショー「飛ばしてみよう!」

- 第86回 プラネタリウム「オーロラ」

- 第85回 サイエンスショー「バランス大実験」

- 新年のごあいさつ

- 第84回 プラネタリウム「ビッグバン~宇宙ヒストリア~」

- 第83回 サイエンスショー「水の科学」:凍らない水

- 第82回 プラネタリウム「宇宙人をさがす冴えたやり方―沈黙のフライバイ」

- 第81回 「はやぶさ2」 プラネタリウム&企画展について

- 第80回 サイエンスショー「空気パワー」

- 第79回 プラネタリウム「天の川って、なんだろう」

- 第78回 プラネタリウム「月へいこう!~おためし月面生活~」

- 第77回 オーストラリア・パワーハウスミュージアム訪問記(後編)

- 第77回 オーストラリア・パワーハウスミュージアム訪問記(前編)

- 第76回 プラネタリウム「南十字星にあいにいこう」

- 第75回 「都会の星」写真展

- 新年のごあいさつ

- 第74回 サイエンスショー「炎のアツい科学」

- 第73回 プラネタリウム「オーロラ」

- 第72回 企画展「色の彩えんす」まもなく終了

- 第71回 プラネタリウム「宇宙のトップスター」

- 第70回 国際会議で発表

- 第69回 サイエンスショー「マイナス200℃の世界」のご紹介

- 第68回 プラネタリウム2013年夏のプログラム紹介

- 第67回 くうきフシギ発見!~シーオーツーのひみつ~

- 第66回 プラネタリウム「未来の星座を見てみよう」

- 第65回 パンスターズ彗星!

- 第64回 サイエンスショー「サウンド・オブ・サイエンス♪」

- 第63回 『宇宙のハーモニー ~奇跡の地球に生まれて~』 のできるまで

- 第62回 プラネタリウム新プログラム「オーロラ」

- 第62回 プラネタリウム新プログラム「木星」

- 第61回 展示場3階「色の化学」

- 第60回 宇宙に浮かぶ望遠鏡

- 第59回 光のヒ・ミ・ツ

- 第58回 企画展「渋川春海と江戸時代の天文学」を開催します

- 第57回 新スタッフ紹介

- 第56回 プラネタリウム・キッズタイムと新プログラム

- 第55回 金環日食

- 第54回 そらみたことか-気象光学現象について-

- 第53回 電気科学館の思い出

- 第52回 科学デモンストレーターとは何か?

- 第51回 「世界化学年2011」を振り返る

- 第50回 プラネタリウムリニューアルオープン

- 第49回 皆既月食

- 第48回 新展示「風車」登場!

- 第47回 アンドロメダ銀河の正体

- 第46回 花火の化学展

- 第45回 七夕にまつわる新発見!

- 第44回 「蜃気楼」ってなんだろう

- 第43回 新館長よりご挨拶

- 第42回 科学館ミニブック 第2弾!第3弾!登場

- 第41回 世界化学年2011

- 第40回 アジアの星と神話

- 第39回 科学館のおすすめ展示 その2

- 第38回 はやぶさ帰還カプセル展示を終えて

- 第37回 科学館のおすすめ展示 その1

- 第36回 新スタッフ紹介

- 第35回 大型映像を見よう

- 第34回 「はやぶさ」遂に地球へ帰還

- 第33回 科学館もおでかけします

- 第32回 展示場をより楽しむ方法

- 第31回 サイエンスショーができるまで

- 第30回 科学館天文台

- 第29回 モバイルプラネタリウム

- 第28回 宇宙の「謎」を解き明かす

- 第27回 流星群を観察してみませんか?

- 第26回 20周年を迎えて

- 第25回 はじめまして!

- 第24回 「皆既日食」見て来ました!

- 第23回 「7月22日、日食を見よう!」

- 第22回 「広報担当S&Yの試写レポート」

- 第21回 「宇宙がわかる」

- 第20回 「HAYABUSA」公開開始!

- 第19回 「いろいろ集めてます!第2弾」

- 第18回 「世界天文年2009」

- 第17回 「元素がわかる」

- 第16回 「ペルセウス座流星群を見よう!」

- 第15回 「新!展示場 誕生」

- 第14回 「天の川を見よう」

- 第13回 「リニューアルまであと2ヶ月!」

- 第12回 「サイエンスガイドって?」

- 第11回 「137億年の歴史」

- 第10回 「プラネタリウムのライブ解説」

- 第9回 「いろいろ集めてます」

- 第8回 「電気びりびり」

- 第7回 「プラスチック 100年」

- 第6回 「プラネタリウムの今昔」

- 第5回 「結晶の世界」

- 第4回 「密着!学芸員」

- 第3回 「そらみたことか」

- 第2回 「流れ星を追いかける男」

- 第1回 「ほないくで」

開館日カレンダー

■は休館日です

本日のプラネタリウム

残席情報

本日は休館日です。

- 所要時間

- 約45分間

お客様の安全のため、途中入場できません。

ブラウザを更新してご確認ください